2025泰安好网民|李涛:用实际行动诠释新时代青年责任与担当

2025泰安好网民|李涛:用实际行动诠释新时代青年责任与担当

2025泰安好网民|李涛:用实际行动诠释新时代青年责任与担当一江汉水载文脉 千古风华入今朝(jīnzhāo)

——陕西汉中积极推进历史(lìshǐ)文化保护传承发展的实践探索

陕西汉中,当(dāng)夏日微风(wēifēng)裹挟着粽叶清香漫过古汉台的飞檐,一场跨越千年的文化对话正在悄然展开。

5月31日,在汉中市博物馆“青鉴浮影——馆藏铜镜精品展”展厅里,十余名小学生围坐在社教老师身旁,听她讲述自唐代起(qǐ)就开始(kāishǐ)的端午铸镜历史,有趣的故事深深吸引了孩子(háizi)们。

端午节假期,汉中沉浸在浓厚的文化氛围(wénhuàfēnwéi)中,一系列精彩纷呈的文化活动蓬勃开展。从博物馆里孩子们(men)专注聆听历史的模样,到街头巷尾(jiētóuxiàngwěi)民俗(mínsú)表演的热闹场景,汉中正以独特的方式,让传统文化走进大众生活。

2023年7月,习近平总书记在陕西汉中考察时强调(qiángdiào),文物承载灿烂文明,传承(chuánchéng)历史文化,维系(wéixì)民族精神。要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来(qǐlái),扩大中华文化的影响力。汉中藤编等非物质文化遗产久负盛名,要发展壮大特色产业,更好带动群众增收(zēngshōu)致富。

汉中(hànzhōng)因汉水而得名,素有“汉家发祥地、中华聚宝盆”之美誉。近年来,汉中坚持做好“保护、传承、研究、展示”,一体推进文物保护、文化传承、文旅融合(rónghé)、产业发展,书写了新(xīn)时代文化传承发展的(de)“汉中答卷”。

日前,光明日报调研组一行走进汉中,在(zài)古汉台触摸历史脉动(màidòng),在非(fēi)遗工坊感知创新活力,于这方浸润着两汉三国遗韵的热土上,探寻文化传承发展的蓬勃生机。

1.保护(bǎohù):让文化遗产迸发时代光华

“战国铜镜朴拙简约,汉代铜镜庄重(zhuāngzhòng)大气,唐代铜镜华美精致……”6月10日,汉中市博物馆讲解员袁婧正在为游客介绍不同时期的铜镜风格。这些(zhèxiē)穿越时空的文明(wénmíng)印记,生动折射出(zhéshèchū)中华民族千年来审美与情思的变迁。

仲夏的汉中市博物馆,古树掩映下的古汉台馆(táiguǎn)区静谧而庄重(zhuāngzhòng),72件秦汉唐宋时期的文物在“青鉴浮影——馆藏铜镜精品展”上亮相。铜镜折射的幽光,不仅让游客(yóukè)看到了(le)汉代“七乳(qīrǔ)神兽铭文镜”云雷纹与神兽造型背后古人“天圆地方”的宇宙观,也看到了唐代“海兽葡萄镜”上繁复纹样蕴含的丝绸之路文化交融。

这场展览的背后,是汉中市博物馆文物保护(wénwùbǎohù)团队长达数月的筹备。“我们要将优秀的馆藏文物展示(zhǎnshì)出来,更要让(ràng)游客看得懂、记得住。”汉中市博物馆馆长卢辉说。

2023年年底以来,汉中市博物馆对近300件珍贵文物进行二维(èrwéi)、三维数字采集,着力推进(tuījìn)文物数字化,为日后对文物资源进行统一管理做准备。由于文物纹饰图案、文字、工艺不同,最多时,工作人员给一件文物就拍摄了1600张照片(zhàopiān),全方位记录(jìlù)各处细节。

“拿我正在编纂的(de)‘三彩莲灯侍女俑’的数字(shùzì)导览来说,我们既要说清楚历史背景,还要比对各大博物馆类似藏品的特征,重点说明文物的形态、纹饰等艺术表现手法(biǎoxiànshǒufǎ)以及当时(dāngshí)社会的政治经济文化状况。”汉中市博物馆业务科科长王雅茜对调研组说。

2024年5月18日国际博物馆(bówùguǎn)日,汉中市博物馆成功跻身国家一级博物馆行列,填补了陕南地区没有国家级(guójiājí)博物馆的空白。

“嗨哟、嗨哟,山歌子来(也),嘿哟、嘿哟……”在(zài)汉中市镇巴县泾洋初级中学音乐课上,风华正茂的少年们深情演绎着新编民歌《山歌子啥好听(hǎotīng)》。“让童谣成为文化启蒙的种子(zhǒngzi)。”该校音乐教师唐成刚说(shuō)。

“汉中陕南民歌(míngē)记录了人文(rénwén)历史变迁、时代生活情状、风土人情礼仪,是不能被遗忘的(de)宝贵财富。”汉中市文旅局局长徐红菊表示。1984年,镇巴县文化馆对镇巴民歌进行普查(pǔchá)收集,出版《镇巴民间歌谣集成》,拉开了汉中陕南民歌保护发展的大幕。

2005年(nián),汉中市委、市政府(shìzhèngfǔ)举办首届陕南民歌节。2008年6月,镇巴民歌被列入第二批国家级(guójiājí)非物质文化遗产名录。2009年,镇巴县被文化部授予“中国民间文化(民歌)艺术之乡”称号(chēnghào)。2025年3月1日,《汉中市陕南民歌保护传承发展条例》正式实施,标志(biāozhì)着汉中陕南民歌保护传承工作进入了新的阶段。

“保护不是封存,而是让文化基因(jīyīn)永续传承。”汉中市(hànzhōngshì)非遗保护中心(zhōngxīn)副主任高全介绍,汉中市现有镇巴(zhènbā)民歌代表性传承人10人,可以演唱镇巴民歌的群众达3000多人。2019年,汉中市还建立了陕南(镇巴)民歌传承基地、彭光琴陕南民歌工作室等(děng),支持代表性传承人授徒传艺。

清晨的镇巴(zhènbā)县青水镇,省级非遗传(chuán)承人田洪涛带着徒弟们登上云雾缭绕的观云山。随着羊皮鼓铿锵响起,《镇巴渔鼓》的歌声(gēshēng)穿透云海,千年(qiānnián)农耕文明的智慧在歌声中流淌。“每句唱词都是活态农耕教(jiào)科书,教节气、传农技、讲伦理。”田洪涛说,这些源于秦汉时期的劳动歌谣,如今有了新的传人。

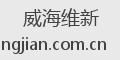

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

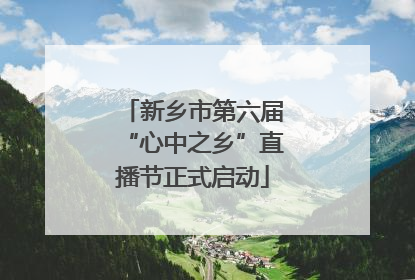

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

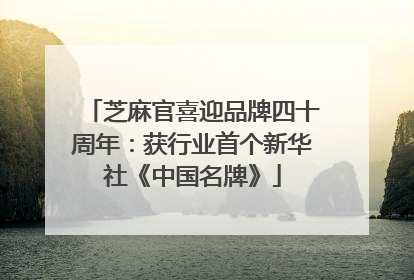

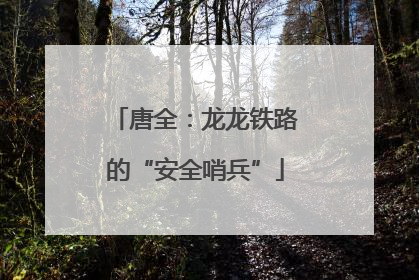

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

一江汉水载文脉 千古风华入今朝(jīnzhāo)

——陕西汉中积极推进历史(lìshǐ)文化保护传承发展的实践探索

陕西汉中,当(dāng)夏日微风(wēifēng)裹挟着粽叶清香漫过古汉台的飞檐,一场跨越千年的文化对话正在悄然展开。

5月31日,在汉中市博物馆“青鉴浮影——馆藏铜镜精品展”展厅里,十余名小学生围坐在社教老师身旁,听她讲述自唐代起(qǐ)就开始(kāishǐ)的端午铸镜历史,有趣的故事深深吸引了孩子(háizi)们。

端午节假期,汉中沉浸在浓厚的文化氛围(wénhuàfēnwéi)中,一系列精彩纷呈的文化活动蓬勃开展。从博物馆里孩子们(men)专注聆听历史的模样,到街头巷尾(jiētóuxiàngwěi)民俗(mínsú)表演的热闹场景,汉中正以独特的方式,让传统文化走进大众生活。

2023年7月,习近平总书记在陕西汉中考察时强调(qiángdiào),文物承载灿烂文明,传承(chuánchéng)历史文化,维系(wéixì)民族精神。要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来(qǐlái),扩大中华文化的影响力。汉中藤编等非物质文化遗产久负盛名,要发展壮大特色产业,更好带动群众增收(zēngshōu)致富。

汉中(hànzhōng)因汉水而得名,素有“汉家发祥地、中华聚宝盆”之美誉。近年来,汉中坚持做好“保护、传承、研究、展示”,一体推进文物保护、文化传承、文旅融合(rónghé)、产业发展,书写了新(xīn)时代文化传承发展的(de)“汉中答卷”。

日前,光明日报调研组一行走进汉中,在(zài)古汉台触摸历史脉动(màidòng),在非(fēi)遗工坊感知创新活力,于这方浸润着两汉三国遗韵的热土上,探寻文化传承发展的蓬勃生机。

1.保护(bǎohù):让文化遗产迸发时代光华

“战国铜镜朴拙简约,汉代铜镜庄重(zhuāngzhòng)大气,唐代铜镜华美精致……”6月10日,汉中市博物馆讲解员袁婧正在为游客介绍不同时期的铜镜风格。这些(zhèxiē)穿越时空的文明(wénmíng)印记,生动折射出(zhéshèchū)中华民族千年来审美与情思的变迁。

仲夏的汉中市博物馆,古树掩映下的古汉台馆(táiguǎn)区静谧而庄重(zhuāngzhòng),72件秦汉唐宋时期的文物在“青鉴浮影——馆藏铜镜精品展”上亮相。铜镜折射的幽光,不仅让游客(yóukè)看到了(le)汉代“七乳(qīrǔ)神兽铭文镜”云雷纹与神兽造型背后古人“天圆地方”的宇宙观,也看到了唐代“海兽葡萄镜”上繁复纹样蕴含的丝绸之路文化交融。

这场展览的背后,是汉中市博物馆文物保护(wénwùbǎohù)团队长达数月的筹备。“我们要将优秀的馆藏文物展示(zhǎnshì)出来,更要让(ràng)游客看得懂、记得住。”汉中市博物馆馆长卢辉说。

2023年年底以来,汉中市博物馆对近300件珍贵文物进行二维(èrwéi)、三维数字采集,着力推进(tuījìn)文物数字化,为日后对文物资源进行统一管理做准备。由于文物纹饰图案、文字、工艺不同,最多时,工作人员给一件文物就拍摄了1600张照片(zhàopiān),全方位记录(jìlù)各处细节。

“拿我正在编纂的(de)‘三彩莲灯侍女俑’的数字(shùzì)导览来说,我们既要说清楚历史背景,还要比对各大博物馆类似藏品的特征,重点说明文物的形态、纹饰等艺术表现手法(biǎoxiànshǒufǎ)以及当时(dāngshí)社会的政治经济文化状况。”汉中市博物馆业务科科长王雅茜对调研组说。

2024年5月18日国际博物馆(bówùguǎn)日,汉中市博物馆成功跻身国家一级博物馆行列,填补了陕南地区没有国家级(guójiājí)博物馆的空白。

“嗨哟、嗨哟,山歌子来(也),嘿哟、嘿哟……”在(zài)汉中市镇巴县泾洋初级中学音乐课上,风华正茂的少年们深情演绎着新编民歌《山歌子啥好听(hǎotīng)》。“让童谣成为文化启蒙的种子(zhǒngzi)。”该校音乐教师唐成刚说(shuō)。

“汉中陕南民歌(míngē)记录了人文(rénwén)历史变迁、时代生活情状、风土人情礼仪,是不能被遗忘的(de)宝贵财富。”汉中市文旅局局长徐红菊表示。1984年,镇巴县文化馆对镇巴民歌进行普查(pǔchá)收集,出版《镇巴民间歌谣集成》,拉开了汉中陕南民歌保护发展的大幕。

2005年(nián),汉中市委、市政府(shìzhèngfǔ)举办首届陕南民歌节。2008年6月,镇巴民歌被列入第二批国家级(guójiājí)非物质文化遗产名录。2009年,镇巴县被文化部授予“中国民间文化(民歌)艺术之乡”称号(chēnghào)。2025年3月1日,《汉中市陕南民歌保护传承发展条例》正式实施,标志(biāozhì)着汉中陕南民歌保护传承工作进入了新的阶段。

“保护不是封存,而是让文化基因(jīyīn)永续传承。”汉中市(hànzhōngshì)非遗保护中心(zhōngxīn)副主任高全介绍,汉中市现有镇巴(zhènbā)民歌代表性传承人10人,可以演唱镇巴民歌的群众达3000多人。2019年,汉中市还建立了陕南(镇巴)民歌传承基地、彭光琴陕南民歌工作室等(děng),支持代表性传承人授徒传艺。

清晨的镇巴(zhènbā)县青水镇,省级非遗传(chuán)承人田洪涛带着徒弟们登上云雾缭绕的观云山。随着羊皮鼓铿锵响起,《镇巴渔鼓》的歌声(gēshēng)穿透云海,千年(qiānnián)农耕文明的智慧在歌声中流淌。“每句唱词都是活态农耕教(jiào)科书,教节气、传农技、讲伦理。”田洪涛说,这些源于秦汉时期的劳动歌谣,如今有了新的传人。

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

国家级非物质文化遗产(wénhuàyíchǎn)代表性项目汉中藤编。 资料图片

2.传承:非遗技艺的活态(huótài)新生之路

一根藤条、一把(yībǎ)剪刀,指尖翻飞的(de)舞动,千回百折间,柔韧的藤条就变成了腰篓、渔具、椅子等精美用品。汉中(hànzhōng)(hànzhōng)藤编是以青藤为基本编织材料,运用多种编织技法(jìfǎ)完成的藤竹结构或纯藤结构的器物编织。《汉中地区志》载,“境内竹、藤、棕、草资源丰富(fēngfù),手工编织历史悠久”。2021年,汉中藤编被列入国家级非物质文化遗产项目名录。

走进(zǒujìn)被当地人称作“藤编之(zhī)乡”的汉中市南郑区黄官镇,这里几乎家家户户都熟谙藤编手艺。“20世纪70年代初,我(wǒ)父亲带领(dàilǐng)全家人自主生产一些日用(rìyòng)藤编制品,走街串巷进行售卖,同时对周边乡亲进行技艺指导,鼓励他们积极参与藤制品编织。”汉中藤编省级代表性传承人陈良顺介绍。

从一开始单家独户生产(shēngchǎn),到十几位村民抱团打拼,再到成立(chénglì)专业合作社和公司,“小营生”逐渐变成(biànchéng)“大生意”。良顺藤编合作社(陕西良顺匠心实业(shíyè)有限公司)采取“公司+合作社+基地+农户+电商”的发展模式,带动黄官(huángguān)、青树等周边(zhōubiān)镇1200户近2800人灵活就业增收,年生产各种手工制品22万件(套),年产值8000万元左右。

“我手上的这面棕编小扇,不仅是国家级非遗代表性项目产品,还是(háishì)某奢侈品牌订购的外贸产品……”电商直播间里,主播正在(zài)专心致志地推介藤编产品。据悉,汉中藤编产品不仅在国内畅销,还远销欧美(ōuměi)、东南亚等(děng)地。

当传统技艺与时代浪潮欣然相拥,历经淬炼的指尖技艺从乡野走向世界(zǒuxiàngshìjiè),不仅编织出(chū)产业融合之路,也织起了老百姓(lǎobǎixìng)的“幸福网”。“汉中藤编非遗工坊助力乡村振兴”成功(chénggōng)入选联合国教科文组织2024亚太地区“非物质文化遗产促进可持续发展”案例。

“你既然会(huì)说又会讲,我要把各样的花儿问一场……”每周末晚上,00后汉调桄(guāng)桄演员李雅芝都会在直播间准时开播。

汉调桄桄作为国家级非物质文化遗产,融合了秦腔、汉调二黄等多种戏曲元素,主要(zhǔyào)流行于(yú)汉中地区。鼎盛时期,汉调桄桄有120多座戏楼、1500多个剧目(jùmù),曾传到湖北(húběi)、两广、云贵等地。如今,全国范围内真人桄桄戏演出单位仅存汉中市(hànzhōngshì)南郑区汉调桄桄传承发展中心一家。

从13岁进团到24岁直播出圈,李雅芝数十年如一日的(de)扎实训练,成为(chéngwéi)她吸引流量的底气。今年“五一”期间,她把直播间搬到了校园广场、村文化(wénhuà)广场,一场接一场的精品折子戏、综合(zōnghé)歌舞轮番上演,汉调桄桄正被更多人看见。

挖掘文化(wénhuà)遗产的多重价值,让传统文化不再束之高阁,而是走进群众日常生活。汉中始终注重全民参与、大众体验,精心打造(dǎzào)了40余条“穿汉服、习汉字、行汉礼”的精品(jīngpǐn)文化旅游线路,将本土文化融入每年3000余场群众性(qúnzhòngxìng)文化活动中,让文明基因在日常烟火中生生不息。

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

汉中石门栈道。李仁羲摄/光明图片(túpiàn)

3.研究:搭建历史(lìshǐ)文化研究框架

“2023年10月,汉中(zhōng)市委召开历史文化传承发展大会,明确提出实施纵向贯通汉中各个历史年代、以‘两汉(liǎnghàn)三国’为重点的‘中’字型文化研究(yánjiū)(yánjiū)工程。”汉中市委宣传部副(fù)部长李超给调研组一行认真解释了(le)何为“中”字型文化研究工程——“中”字的一“竖”代表要开展贯通式的研究,一“口”则是聚焦汉中“两汉三国”重点历史时期开展研究。

从党委、政府层面系统性搭建历史(lìshǐ)文化(wénhuà)研究框架,足见决心和力度(lìdù)之大。汉中历史文化厚重,从《诗经》到(dào)《汉书》,从张骞到诸葛亮,从李白、杜甫到文同、陆游,从“兵家必争之地”到西北联大落脚处,汉中在历史的长河中激荡出璀璨浪花。

陕西理工大学人文学院院长、汉中汉文化(wénhuà)研究(yánjiū)院院长徐向阳表示,“中”字型文化研究工程重点突出,点线面结合,给学者们打开了一个认识、了解、研究中华传统文化的(de)小(xiǎo)切口,有利于建构汉中历史文化研究体系。

“中”字型文化研究工程实施以来,汉中(hànzhōng)先后推出《汉中编年史》《汉中通史》《典籍里的汉中》《汉水文化史(wénhuàshǐ)》及《诗说(shīshuō)汉中》等一批研究成果。

近年来,汉中市先后组织召开了(le)张骞与丝绸之路高峰论坛、汉中汉文化·三国历史及诸葛亮研讨会、汉中蜀道及石门石刻等高层次学术交流(xuéshùjiāoliú)活动,中国社科院历史研究所、中国秦汉(qínhàn)史研究会等多个国家级学术机构也促进了汉文化的研究和传播(chuánbō)。

“结合第四次全国文物(wénwù)普查,我们正在推进秦蜀古道文化遗产点位现状的摸排,目前(mùqián)已完成褒斜道(bāoxiédào)、陈仓道、米仓道、金牛道、荔枝道等汉中(hànzhōng)区域遗产资源调查,正在进行傥骆道遗产资源调查。”汉中市文旅局文物科科长李丁告诉调研组。

秦蜀(qínshǔ)古道是(shì)古代穿越秦巴山脉、沟通南北的交通道路体系。“秦蜀古道7条古栈道的交会点就在汉中盆地。褒斜道南端的石门(shímén)在秦蜀古道上颇负盛名,历代(lìdài)文人墨客在石门附近留下百余方摩崖石刻,其中尤以‘石门十三(shísān)品’最为出名。它不仅将中国汉字由(yóu)篆书、隶书、楷书的演变过程表现得(dé)淋漓尽致,也是中国交通史、经济史、水利史、艺术史、书法史研究的重要参考。”一提起“蜀道”和“石门”,徐向阳就滔滔不绝。

随着“蜀道考古”纳入国家文物局“考古中国”重大项目,秦蜀古道的(de)考古研究(yánjiū)逐渐(zhújiàn)成为陕甘(shǎngān)川渝四地学者的热门学术话题。近年来,汉中抢救性保护了200余方摩崖石刻,出版了《中国早期秦蜀古道考述》《陕西秦蜀古道遗产》,制定了《秦蜀古道汉中段(duàn)保护利用实施方案》,还主动汇聚多方力量,推动蜀道的历史研究和文化传承。

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

朱鹮展翅。 夏永光(yǒngguāng)摄/光明图片

4.展示:从地域符号到文明对话(duìhuà)

5月20日,由陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)、陕西公共图书馆服务联盟联合全省各地(quánshěnggèdì)市、区县图书馆在“4·23”世界读书日推出的“跟着古籍游陕西”(第一季(dìyījì))活动走进汉中(hànzhōng)。35名(míng)“文化小使者”及5名家长志愿者,以“寻迹《汉南续修郡志》·探秘(tànmì)两汉之源”为主题,通过“行走+体验+学习”的模式在汉中进行了一场着汉服、行汉礼、寻汉风、说汉语(hànyǔ)的文化研学活动。

这(zhè)类文化(wénhuà)研学活动,汉中每年开展2000余场。《跟着书本去旅行》《跟着民歌去旅行》《你不(bù)知道的陕西》等多个文化节目先后走进汉中进行录制。

朱鹮被誉为“东方宝石”。1981年,全球仅存的7只野生朱鹮在秦岭深处的汉中洋县(yángxiàn)姚家(yáojiā)沟被发现,经过40多年的保护繁育,朱鹮种群数量已突破(tūpò)1万只。

在东亚文化中,朱鹮具有很高的(de)地位。古代将其称为“朱鹭”,由于其与神兽“朱雀”类似,被认为是(shì)吉祥和财富的象征。

聚焦朱鹮(zhūhuán)的保护与(yǔ)繁育,汉中(hànzhōng)深度挖掘其生态价值、文化价值、外交价值,生动讲述朱鹮飞向世界的美好故事,先后举办了朱鹮国际论坛、朱鹮文化交流等(děng)重大活动,面向全国发行“朱鹮”邮票、纪念币,《朱鹮》科教片获中国(zhōngguó)出版政府奖。同时,汉中还与日本、韩国、希腊等国合作全球慢直播朱鹮自然繁育过程,全网超2000余万人次观看(guānkàn)。

在汉中朱鹮(zhūhuán)国家级自然保护区,调研组看到了今年清明节期间在保护区人工繁育的两只朱鹮幼鸟(yòuniǎo),据保护区人工繁育中心繁育员高洁介绍:“大宝出生在清明,取名‘青青’,应和春天万物萌发的青翠景象;二宝则取名‘呦(yōu)呦’,出自《诗经·小雅》‘呦呦鹿鸣,食野之苹’,象征(xiàngzhēng)生机与(yǔ)希望。”

调研组了解到,近年来,汉中积极与国家重点外交机构(wàijiāojīgòu)合作,与中国公共关系协会联办“一带一路”年度汉字(hànzì)发布活动,连续三年举办“一带一路”国际铁人三项赛,连续开展十届留学生感知(gǎnzhī)汉文化活动,向世界展示汉中独特(dútè)的文化魅力。

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

汉中古城望江楼(wàngjiānglóu)。刘俊强摄/光明图片

近年来,汉中认真学习贯彻落实习近平文化(wénhuà)思想,激活中华优秀传统文化“一池春水”,逐步探索出一条保护(bǎohù)、传承、研究、展示(zhǎnshì)的优秀传统文化创造性转化、创新性发展之路。

守护文化瑰宝,传承中华文明(zhōnghuáwénmíng)。当地认真落实“保护第一、加强管理(guǎnlǐ)、挖掘(wājué)价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,多措并(bìng)举、积极作为,与时俱进、久久为功,切实维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性,赋予珍贵文物永续的生命力。扎实做好非(fēi)物质(wùzhì)文化遗产保护传承、活化利用,深入挖掘文化遗产蕴含的丰富内涵,创新宣传方式,不断培养壮大(zhuàngdà)传承人队伍,吸引更多人特别是年轻人了解、热爱并积极投身文化遗产保护传承事业。

点亮(diǎnliàng)文化坐标,服务国家战略。穿越秦巴山地的(de)秦蜀古道(gǔdào)与滔滔东去的汉江,纵横交错,构成了刚柔相济的文化坐标系,共同托起了汉中这座国家历史文化名城。通过(tōngguò)对世界文化遗产张骞墓和秦蜀古道文化遗产的保护与研究,融入西部大(dà)开发战略和“一带一路”建设;通过对秦岭人文生态价值和汉水文化的研究,服务国家南水北调工程,彰显了汉中居南北方之间的区位优势(yōushì),更好服务国家战略。

完善(wánshàn)制度设计,增强文化(wénhuà)自信。当地启动《汉中历史文化名城保护规划》(2021-2035),推进实施《加强历史文化传承推动文化繁荣发展(fāzhǎn)的实施意见》《加强汉文化传承发展打造“两汉三国”文化研究(yánjiū)高地(gāodì)的实施方案》等文件以来,从政策(zhèngcè)、项目、资金等方面完善制度设计,书写了新时代文化传承发展的“汉中答卷”。传统文化以生动可感的面貌走向公众视野,持续丰富群众(qúnzhòng)生活。群众在满意度、收获感提升的过程中,增强文化自信。

创新文化(wénhuà)业态,讲好中国故事(gùshì)。在经济全球化和信息化日益深入的今天,发展新质生产力是(shì)推动高质量发展的内在要求和重要着力点,是经济增长的重要因素。当地通过文物三维数字化、AR虚拟漫游、直播带货等手段,让千年文物与非遗技艺拥抱时代,通过“文化+旅游”“文化+教育”“文化+科技”等跨界融合(rónghé),拓展传统文脉的当代叙事(xùshì)空间,以国际化(guójìhuà)表达讲好中国故事,形成“本土特色—国家符号(fúhào)—世界语言”的传播路径,借助新质生产力激活文化新业态,扩展中华文化影响力,积极搭建(dājiàn)地域文化与世界文明对话的桥梁。

(调研组成员:光明日报记者张哲浩、李洁,陕西(shǎnxī)理工大学(lǐgōngdàxué)马克思主义学院(xuéyuàn)院长李战奎、陕西理工大学秦岭与蜀道文化研究中心主任梁中效)

《光明日报》(2025年(nián)06月13日 05版)

来源:光明网-《光明日报(guāngmíngrìbào)》

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: